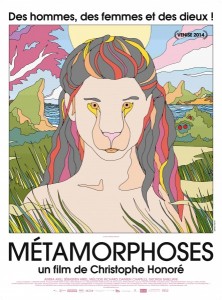

Le Musée du Louvre-Lens propose, du 1er juillet 2015 au 21 mars 2016, une exposition consacrée aux Métamorphoses d’Ovide comme source d’inspiration pour les artistes depuis l’Antiquité, à travers une présentation d’œuvres appartenant aux collections des musées du Nord-Pas de Calais. L’occasion est belle pour Florence Klein, Maître de conférences en littérature et langue latines à l’université Lille 3, de revenir pour Insula sur le film « Métamorphoses » de Christophe Honoré et de se demander : qu’y a-t-il d’« ovidien » dans ce film ?

Ore legar populi perque omnia saecula fama,

siquid habent ueri uatum praesagia, uiuam.

« Je serai lu sur la bouche des hommes et connu à travers tous les siècles,

et, si les présages des poètes ont quelque vérité, je vivrai ».

(Ovide, Métamorphoses XV, 878-879).

Si la prophétie qui clôt les Métamorphoses d’Ovide s’est assurément vérifiée, tant l’œuvre a en effet été lue, relue et réécrite, figurée, peinte ou sculptée, mise en scène, dansée ou jouée, à travers les siècles, et, tout récemment encore, réinterprétée dans le film de Christophe Honoré, les lecteurs que les vers du poète de Sulmone ont un jour profondément touchés peuvent se demander ce qui d’Ovide, à chaque fois, vit, ou revit, dans ces diverses réincarnations de son épopée mythologique composée il y a plus de deux millénaires désormais. Pour le dire autrement : qu’y a-t-il d’« ovidien » dans telle ou telle de ces reprises, dans ces histoires de métamorphoses ainsi renouvelées ?

Bien sûr, ce n’est pas − et heureusement ! − la seule question que l’on puisse se poser face à une adaptation, qu’elle soit littéraire, picturale, cinématographique… ; ce n’est certainement pas même la plus légitime puisqu’elle est, sinon un ‘contre-sens’, du moins à contre-courant de la vitale recréation artistique qu’offre l’adaptation, qui est nécessairement (et c’est tant mieux) altération et métamorphose, justement, de l’œuvre initiale… Alléguons, en guise d’excuse, le fait qu’Honoré semble lui-même nous inviter pour un bref instant à considérer l’opus ovidien en tant que tel, lorsque, dans le train qui ramène le jeune Cadmos chez lui, la tête d’Orphée décapité, posée sur la banquette, se transforme en un livre, certainement les Métamorphoses elles-mêmes : c’est bien le texte d’Ovide ici qui survit à la mort du poète-rebelle, châtié et démembré par des divinités furieuses. S’il y a là un clin d’œil au finale des Métamorphoses, et l’idée que c’est par son livre, par ses vers, que le poète vit encore, alors prenons Honoré au mot : qu’est-ce qui du poème ovidien subsiste dans cette œuvre nouvelle, et vit sur les lèvres et les visages de ses jeunes acteurs que le réalisateur a ainsi filmés dans son décor moderne et péri-urbain… ?

Assurément, on retrouve plus d’une fois l’esprit d’Ovide dans ces Métamorphoses transposées dans la France du vingt-et-unième siècle, et le moins antique (ou le plus décalé) est bien souvent le plus ‘ovidien’ : une citation de Simone de Beauvoir prononcée dans la salle d’attente d’un Tirésias désormais médecin, voilà une forme de ludisme allusif, jouant de sa propre incongruité, qu’Ovide ne renierait certes pas ; qu’une scène furtive nous montre la jeune héroïne embrassant une grenouille, venue non de l’histoire des paysans de Lycie changés en crapauds (au sixième livre des Métamorphoses), mais des contes de notre enfance et des histoires de princesses attendant leur prince charmant, c’est tout à fait dans la lignée des jeux génériques d’Ovide intégrant dans son indéfinissable épopée les genres littéraires les plus hétérogènes ; que le temple de Cybèle soit devenu mosquée, ou que l’impiété constatée par Jupiter et Mercure soit celle des bourgeois catholiques qui vont à la messe du dimanche mais n’accordent pas l’aumône aux dieux-mendiants, voilà un bel hommage rendu à l’insolente liberté ovidienne vis-à-vis de la religion et de toute forme d’autorité ou de prétendue vérité unique.

De fait, Honoré connaît le texte d’Ovide, plus qu’il ne souhaite le montrer explicitement. Le choix de faire d’Europe la protagoniste du film et celle par les yeux de qui le spectateur entre dans l’univers mythologique des Métamorphoses est des plus heureux. Tel critique admire : « la narration s’organise comme une suite de fables contées à Europe, figure périphérique du matériau original, ici fait le fil d’Ariane de l’adaptation dans un coup de force de l’adaptation dont on devine sans mal combien il n’a rien d’innocent… »1. Plus admirable me semble être le fait qu’il s’agisse là, en réalité, du prolongement d’une piste bien présente chez Ovide : Europe était le premier personnage dépeint sur la tapisserie d’Arachné (au livre VI des Métamorphoses), tapisserie qui était précisément une métaphore du texte ovidien lui-même. Or, à l’intérieur de l’œuvre tissée, du textum figurant le poème entier, Europe est présentée avant tout comme une spectatrice, contemplant la beauté du taureau dont Jupiter a pris l’apparence trompeuse (dans le sillage de l’innovation introduite par l’auteur alexandrin Moschos, qui avait fait d’Europe − Euru-opé, la fille aux grands yeux / aux yeux grand ouverts − une spectatrice dont, par le jeu de la focalisation, le lecteur épousait le regard désirant sur le monde…). L’aimable taureau représenté sur la délicate tapisserie d’Arachné est si bien fait qu’il semble ‘vrai’, nous dit Ovide − mais à qui semble-t-il vrai ? À la jeune amoureuse, dupe de la métamorphose divine ? Au spectateur de la tapisserie, dupe de l’habileté mimétique de la tisserande ? Au lecteur des Métamorphoses, dupe de la fiction poétique qu’Ovide s’amuse sans cesse à dénoncer par ailleurs ? Peut-être aux trois à la fois, puisqu’ils sont, d’une certaine manière, une seule et même figure… Par son regard émerveillé sur le taureau et son acceptation de l’illusion à laquelle elle choisit de s’adonner, l’Europe ovidienne est bien le modèle du public de l’œuvre, à qui se pose sans cesse la question de croire, ou non, à l’illusion, aux fables mensongères qui lui sont contées.

Dunkerque, Musée des Beaux-Arts © RMN-Grand Palais / Agence Bulloz

Ce thème de la croyance en l’incroyable (Ovide définissait son œuvre comme le récit de transformations « in non credendos… modos »2) étroitement associé au regard d’Europe, double du lecteur et de l’auditeur − ici du spectateur − des métamorphoses (/Métamorphoses) est repris avec justesse par Christophe Honoré. La difficulté de croire en ces fables qui nous sont contées, et le désir que nous avons malgré tout d’y croire un peu pour que le récit fonctionne, thématisés dans l’œuvre d’Ovide, le sont aussi dans le film d’Honoré : « Je vais faire l’effort de te croire », promet Europe à Jupiter après tel récit, tout aussi incroyable que les autres : s’ensuit immédiatement l’intrigue autour de Philémon et Baucis, ainsi amenée, comme elle l’était chez Ovide, après un débat à l’intérieur même de la fiction sur la crédibilité des histoires de métamorphoses et des miracles attribués aux dieux. L’épisode est ainsi intégré au sein de la succession d’histoires et de récits enchâssés qui constitue le film − une succession en apparence arbitraire et décousue, à l’image du poème ovidien, mais qui en réalité tisse, comme dans ce dernier, une trame dont un des fils est ce questionnement sur la fiction et notre propension à croire aux légendes qui nous sont racontées ; à ce titre la hantise qu’a Bacchus de ne pas être reconnu comme un dieu et la punition qu’il inflige aux incrédules Minyades (des adolescentes ne croyant plus aux histoires qu’elles voient au cinéma − jolie reprise de la réflexivité ovidienne) est tout à fait juste.

Mais chez Ovide, comme chez Moschos avant lui, Europe veut croire à la réalité du taureau parce qu’elle en admire la beauté, qui suscite son désir. Et dans un jeu de miroir vertigineux, éminemment propre à Ovide, entre l’art et la nature, la beauté se dit par la capacité de la nature à égaler les plus merveilleuses réussites de l’art (ainsi, les cornes du taureau sont dites limpides et transparentes comme des pierres précieuses…). Cette valorisation de la beauté créée par l’artiste, comparant ultime de la beauté naturelle, à rebours des théories antiques de la mimesis (pour qui la réussite suprême de l’art était d’égaler la nature) est essentielle dans l’œuvre ovidienne. On ne la retrouve pas dans le film d’Honoré, où la nature n’apparaît comme belle que lorsqu’elle est vierge de culture. Si les décors naturels y sont d’une indéniable beauté, ce n’est pas le cas des villes ; l’art (au sens large) enlaidit la nature, que ce soit les constructions dans le paysage, ou la cosmétique comme la chirurgie sur le visage humain. Chez Ovide, au contraire, la beauté née de l’art suscite le désir − un désir tout aussi charnel (voire plus encore) que le ferait la beauté naturelle ; et cela vaut pour l’art poétique d’Ovide lui-même, qui sait nous rendre éminemment admirables des corps que nous savons nés de son imagination mais dont nous visualisons la puissante beauté, y compris quand il s’agit du corps d’un taureau blanc. C’est là la force de la poésie ovidienne, qui pourrait faire de nous autant d’Europe, ou de Pasiphaé… ; et c’est pourquoi, comme Europe, nous sommes prêts à croire à cette fiction que l’art, comme la puissance métamorphique d’un dieu, a créée, et nous laisser emmener par elle. Alors, quand chez Christophe Honoré, une lycéenne s’entiche d’un camionneur de passage, jeune trentenaire au joli minois (mais, par ailleurs, pour le moins inconsistant) qui l’initie au plaisir sexuel et la distrait d’un quotidien plutôt morne, la transgression et l’étonnement sont bien moindres, et l’expérience troublante d’un désir qui puisse nous amener à vouloir croire vrai ce qu’au fond nous savons faux, ou impossible, indéniablement moins puissante.

Il est parfaitement légitime de ne plus croire aujourd’hui à la force de cette beauté née de l’art et en même temps éminemment sensuelle, qui emmène ses spectateurs comme Europe sur son mystérieux taureau, ou de ne pas choisir d’en faire le sujet du film. Bien sûr. Mais en vérité, ce qui m’a le plus ébranlée (et l’on en revient alors à la question de ce que le film a d’ovidien, et, dès lors, de ce qu’est l’« ovidien » selon son réalisateur, et selon la lectrice d’Ovide que je suis) est que cette réinterprétation, dont on espérait qu’elle soit un regard neuf, moderne et − pourquoi pas − iconoclaste, sur l’auteur latin, m’évoque bien plutôt une vision d’Ovide au fond déjà ancienne. C’est, de fait, celle qu’une tradition critique assez sévère envers le poète lui a souvent accolée et que l’on a pu lire plus d’une fois dans les manuels des classes de lycée ou quelques monographies un peu datées : c’est l’image d’un poète plein d’esprit, d’intelligence et d’humour, virtuose dans son remaniement des modèles anciens qu’il modernise avec talent et irrévérence, mais d’un poète dont l’œuvre manquerait de puissance et de profondeur, et d’une beauté bien plus volontiers reconnue à celle d’Homère ou de Virgile.

Et c’est là le paradoxe : alors qu’à la sortie du film, on a loué chez Christophe Honoré la vie nouvelle qu’il aurait insufflée à l’œuvre antique (pour un de ses critiques, « Ovide s’en trouve même rajeuni »3, je me suis étonnée, tout au contraire, d’y retrouver les qualités − positives comme négatives − que la doxa scolaire et universitaire a trop longtemps attribuées à Ovide, ou plutôt auxquelles elle l’a trop longtemps réduit : artifice assumé et auto-conscience métapoétique, désinvolture de l’anachronisme et transposition de la mythologie dans un quotidien banal et contemporain (ces critiques s’amusant − ou s’indignant − déjà que les déesses antiques parlent, chez Ovide, comme des matrones romaines du premier siècle), habileté dans l’enchâssement des récits qui n’empêche pas une certaine monotonie malgré tout, égayée ça et là par le plaisir, tout intellectuel, de la reconnaissance de telle allusion ludique, spirituelle et bien trouvée…

Or, de mon côté, même si je reconnais, apprécie et m’interroge volontiers dans mon travail sur la subtilité de ces procédés allusifs, ces décalages irrévérencieux, et leur sens chez Ovide, j’aime aussi dans les Métamorphoses le culte de cette beauté, où la nature et l’art rivalisent pour, en réalité, se compléter et ne faire qu’un, la capacité de ce poète à nous faire voir précisément cette beauté hors du commun, qu’il nous fait aimer et désirer en tous les êtres, nous faisant ainsi adhérer aux invraisemblables fictions qu’il nous conte, alors même que tout, chez lui, les pointe du doigt comme mensongères. L’adaptation de son œuvre par Christophe Honoré était un défi magnifique, une promesse de renouvellement génial et de métamorphose troublante ; j’y ai retrouvé − en quelque sorte − un avatar de l’Ovide ‘ancien’, l’auteur que l’on a si souvent dit brillant et ingénieux mais prétendument trop joueur, prosaïque et inengagé pour nous faire croire (un peu) à ses histoires merveilleuses.

Surprenant constat, qui me donne à méditer un peu plus encore sur ce que les uns et les autres considèrent − peut-être à leur insu − comme étant le leg d’Ovide, et à espérer que, comme le prophétisait le poète, son texte, toujours jeune, sera lu longtemps sur les bouches des hommes.

Pour en savoir plus

- Le film « Métamorphoses » de Christophe Honoré est disponible en dvd.

- L’exposition « Métamorphoses »

Carte blanche à Bruno Gaudichon

Du 1er juillet 2015 au 21 mars 2016

Au Pavillon de verre du Louvre-Lens

Exposition gratuite

Le site du Musée du Louvre-Lens : www.louvrelens.fr

- J. Gester, Libération, 02 septembre 2014. [↩]

- Ovide, Tristes II, 64. [↩]

- J.-P. Géraud, À voir à lire 02 septembre 2014. [↩]

Lire aussi sur Insula :

Florence Klein, « Voir et désirer par les yeux d’Europe : à propos de(s) Métamorphoses d’Ovide et de Christophe Honoré », Insula [En ligne], ISSN 2427-8297, mis en ligne le 10 juillet 2015. URL : <https://insula.univ-lille.fr/2015/07/10/voir-et-desirer-par-les-yeux-deurope/>. Consulté le 2 February 2026.

Pingback : Voir et désirer par les yeux d’Eur...

Pingback : À propos de « Métamorphoses » du Louvre-Lens | Insula